Faisons le point sur les types de licenciement en France. Le licenciement des employés est l’une des tâches les plus désagréables d’un département des ressources humaines. Il s’agit d’une gestion qui exige un bon travail, mais aussi d’importantes connaissances juridiques. Aujourd’hui, nous examinons les différents types de licenciements et vous expliquons comment gérer chacun d’entre eux.

En France, il est strictement encadré par le Code du travail, qui impose des règles précises pour protéger les salariés tout en permettant aux entreprises de gérer leurs ressources humaines de manière légale et équitable.

Comprendre les différents types de licenciement, les droits des salariés et les obligations des employeurs est essentiel pour éviter les erreurs coûteuses, tant sur le plan financier que juridique.

Index

- 1 Les bases juridiques des types de licenciement

- 2 Les différents types de licenciement

- 3 La procédure pour tous types de licenciement : étapes clés et conseils

- 4 Les recours en cas de licenciement abusif

- 5 Les indemnités selon les types de licenciement

- 5.1 1. L’indemnité légale de licenciement

- 5.2 2. L’indemnité compensatrice de préavis

- 5.3 3. L’indemnité compensatrice de congés payés

- 5.4 4. Les indemnités supplémentaires en cas de licenciement abusif

- 5.5 5. Indemnités spécifiques en cas de licenciement économique

- 5.6 Résumé des indemnités principales selon les types de licenciement

- 6 Conseils pour une communication efficace lors d’un licenciement

- 7 FAQ : Vos questions sur les types de licenciement

- 7.1 1. Un salarié peut-il contester son licenciement ?

- 7.2 2. Quels documents l’employeur doit-il remettre au salarié ?

- 7.3 3. Quelle est la durée du préavis en cas de licenciement ?

- 7.4 4. Le salarié peut-il refuser un licenciement économique ?

- 7.5 5. Quelles sont les indemnités obligatoires selon les types de licenciement ?

- 7.6 6. L’employeur peut-il revenir sur sa décision après l’entretien préalable ?

- 7.7 7. Que se passe-t-il si un salarié refuse de signer son solde de tout compte ?

- 7.8 8. Est-il possible de licencier un salarié en période d’arrêt maladie ?

Les bases juridiques des types de licenciement

Avant toute chose, un licenciement en France ne peut être décidé arbitrairement. L’article L1232-1 du Code du travail impose qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse. Ces deux notions, bien que courantes dans le langage juridique, méritent d’être expliquées en détail.

Une cause réelle signifie que le licenciement doit s’appuyer sur des faits objectifs, précis et vérifiables. Par exemple, dans un contexte économique, une baisse significative et durable du chiffre d’affaires peut constituer une cause réelle, car elle affecte directement la viabilité de l’entreprise. À l’inverse, une simple fluctuation ponctuelle des ventes ne suffirait pas à justifier une telle décision. Du côté individuel, un salarié qui ne parvient pas à atteindre ses objectifs malgré des avertissements répétés et un accompagnement peut également être licencié pour cause réelle. Cependant, cette insuffisance professionnelle doit être documentée par des preuves concrètes, comme des rapports d’évaluation ou des échanges écrits.

Quant à la cause sérieuse, elle se caractérise par la gravité des faits reprochés, rendant impossible ou non souhaitable la poursuite de la relation de travail. Par exemple, dans un contexte disciplinaire, un vol ou une insubordination flagrante pourrait justifier un licenciement immédiat. Dans un cadre économique, une réorganisation drastique peut rendre indispensable la suppression de certains postes pour préserver l’avenir de l’entreprise.

Ces critères visent à protéger les salariés contre les licenciements abusifs ou infondés, tout en offrant une certaine souplesse aux employeurs confrontés à des impératifs économiques ou organisationnels. Si ces exigences ne sont pas respectées, le licenciement peut être contesté devant les prud’hommes, ce qui expose l’entreprise à des sanctions financières et à des dommages réputationnels.

Les différents types de licenciement

En France, les licenciements se divisent principalement en deux grandes catégories : les types de licenciement pour motif personnel et les licenciements pour motif économique. Bien que ces deux cadres soient fondamentalement différents, ils partagent des exigences communes en matière de procédure et de justification.

Le licenciement pour motif personnel

Les types de licenciement pour motif personnel sont directement liés au salarié. Il peut concerner son comportement, ses compétences ou, dans certains cas, son aptitude physique ou mentale. Contrairement au licenciement économique, il s’agit ici de situations spécifiques à un individu, qui empêchent la poursuite de sa collaboration avec l’entreprise.

Le licenciement disciplinaire

Le licenciement disciplinaire est l’un des types de licenciement pour motif personnel les plus courants. Il intervient lorsque le salarié enfreint les règles de l’entreprise ou adopte un comportement inacceptable. Les fautes pouvant justifier un tel licenciement sont classées en trois niveaux : faute simple, faute grave et faute lourde.

La faute simple, bien que répréhensible, ne rend pas immédiatement impossible la poursuite du contrat. Par exemple, un salarié qui arrive régulièrement en retard ou oublie de remplir certaines tâches importantes pourrait être licencié pour ce motif. Dans ce cas, le salarié conserve ses droits au préavis et à l’indemnité légale.

En revanche, la faute grave est un manquement sérieux qui compromet définitivement la relation de confiance entre l’employeur et le salarié. Imaginez un employé qui abandonne son poste sans prévenir, désorganisant ainsi tout un projet critique. Ce type de comportement peut justifier un licenciement sans préavis ni indemnité, car l’urgence de la situation empêche le maintien du salarié dans l’entreprise.

Enfin, la faute lourde désigne des actes commis avec l’intention délibérée de nuire à l’entreprise. Prenons l’exemple d’un salarié qui sabotage intentionnellement des machines, causant des pertes importantes. Dans ce cas, l’entreprise peut non seulement licencier le salarié sans indemnité, mais également engager des poursuites judiciaires pour obtenir réparation.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle

Un autre motif personnel, moins conflictuel mais tout aussi sérieux, est l’insuffisance professionnelle. Ce licenciement n’est pas lié à une faute disciplinaire, mais à une incapacité du salarié à répondre aux exigences de son poste. C’est un problème lié aux performances au travail.

Par exemple, un commercial qui échoue à atteindre ses objectifs malgré plusieurs formations pourrait être concerné. Toutefois, l’employeur doit prouver qu’il a tenté d’aider le salarié à surmonter ses difficultés avant d’envisager le licenciement. Cela inclut des entretiens réguliers, des objectifs clairs et des formations adaptées.

Les types de licenciement pour motif économique

Le licenciement pour motif économique repose sur des raisons indépendantes du salarié, telles que des difficultés financières, des mutations technologiques ou des réorganisations. Contrairement au licenciement personnel, il ne s’agit pas d’une remise en question des capacités ou du comportement du salarié, mais d’une nécessité imposée par la situation de l’entreprise.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui voit ses commandes chuter de manière drastique. Pour éviter la faillite, elle décide de réduire ses effectifs. Avant de licencier, l’employeur doit cependant respecter plusieurs étapes, notamment la recherche de solutions de reclassement interne.

Si l’entreprise emploie plus de 50 salariés et que 10 licenciements ou plus sont envisagés, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) devient obligatoire. Ce plan vise à limiter l’impact des licenciements en proposant des mesures d’accompagnement, comme des formations ou des aides au reclassement.

La procédure pour tous types de licenciement : étapes clés et conseils

La procédure de licenciement est strictement encadrée par le Code du travail pour garantir l’équité et limiter les abus. Suivre chaque étape avec rigueur est indispensable pour éviter des contentieux. Voici les grandes étapes et les bonnes pratiques pour une gestion sereine.

Étape 1 : La convocation à un entretien préalable

Avant toute décision, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable. Cet entretien permet d’expliquer les motifs envisagés et de laisser le salarié s’exprimer.

Obligations légales :

- La convocation doit être envoyée par lettre recommandée ou remise en main propre.

- Elle doit mentionner la date, l’heure, le lieu de l’entretien, ainsi que la possibilité de se faire assister par un représentant du personnel.

- Un délai de 5 jours ouvrables doit être respecté entre la réception de la convocation et l’entretien.

Conseils de communication :

- Soyez clair et factuel dans la rédaction de la lettre.

- Ne laissez pas de place à l’ambiguïté sur l’objet de la convocation.

Étape 2 : L’entretien préalable

L’entretien est un moment d’échange où l’employeur expose les motifs du licenciement envisagé et écoute les arguments du salarié. Il ne s’agit pas encore d’une confirmation.

Objectifs :

- Présenter les faits reprochés ou les raisons économiques.

- Permettre au salarié de se défendre ou de donner sa version.

Conseils pratiques :

- Adoptez un ton neutre et respectueux. Donnez un feedback constructif.

- Prenez des notes pour consigner les échanges et éviter toute contestation ultérieure.

Étape 3 : La notification de licenciement

Après l’entretien, si la décision est maintenue, l’employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée. Ce document officialise la rupture du contrat.

Contenu obligatoire :

- Les motifs précis du licenciement.

- Les droits du salarié (indemnités, préavis, recours possibles).

- Les conditions de départ, comme le préavis à effectuer ou non.

Bonnes pratiques :

- Soyez précis dans l’explication des motifs pour éviter toute ambiguïté.

- Montrez du respect dans la rédaction, en évitant les formulations accusatoires.

Étape 4 : La gestion de la période de préavis

Si le salarié doit effectuer un préavis, cette période peut être utilisée pour organiser une transition harmonieuse et soutenir le salarié dans son départ.

Conseils pour le préavis :

- Aménagez des horaires pour faciliter la recherche d’emploi.

- Assurez un transfert clair des responsabilités pour limiter l’impact sur l’équipe.

Modèle de lettre recommandée pour les différents types de licenciement

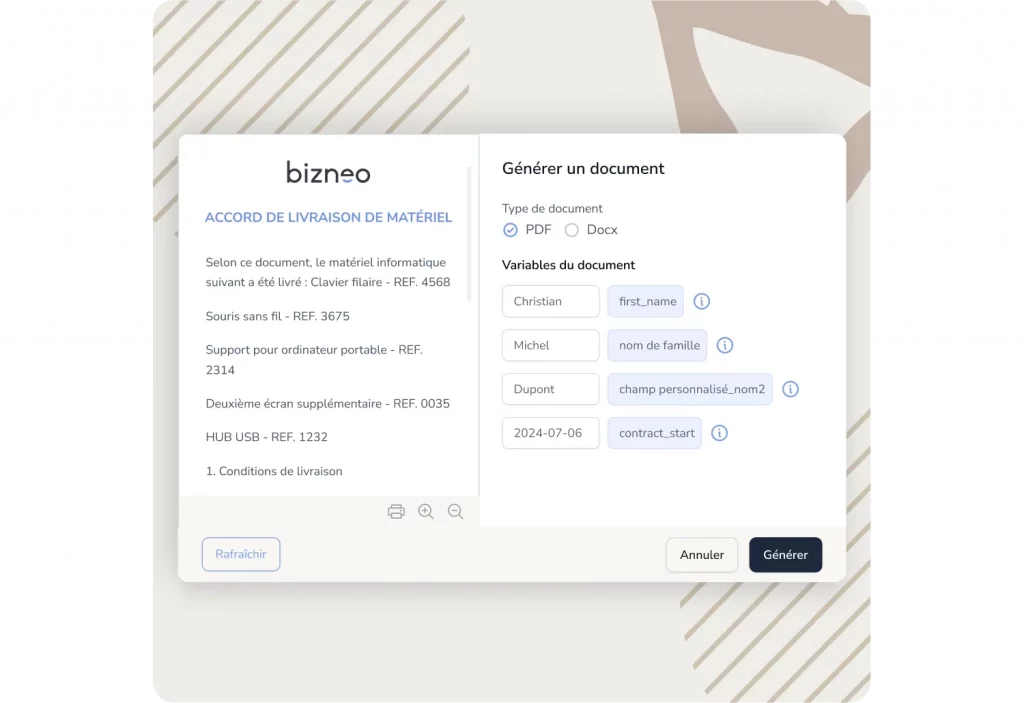

La notification du licenciement doit être communiquée au moyen d’une lettre qui peut être envoyée par des moyens numériques, par fax ou remise en mains propres par l’employeur ou un représentant du département des ressources humaines.

Vous pouvez utiliser le modèle de lettre de licenciement disciplinaire suivant, à condition que le licenciement soit objectif et équitable.

Elle doit préciser des aspects tels que la date du licenciement, le motif de la décision, ainsi que des données relatives à l’employé et à l’organisation. Tous ces aspects doivent être pris en compte pour qualifier le licenciement et, le cas échéant, pour accorder une indemnisation.

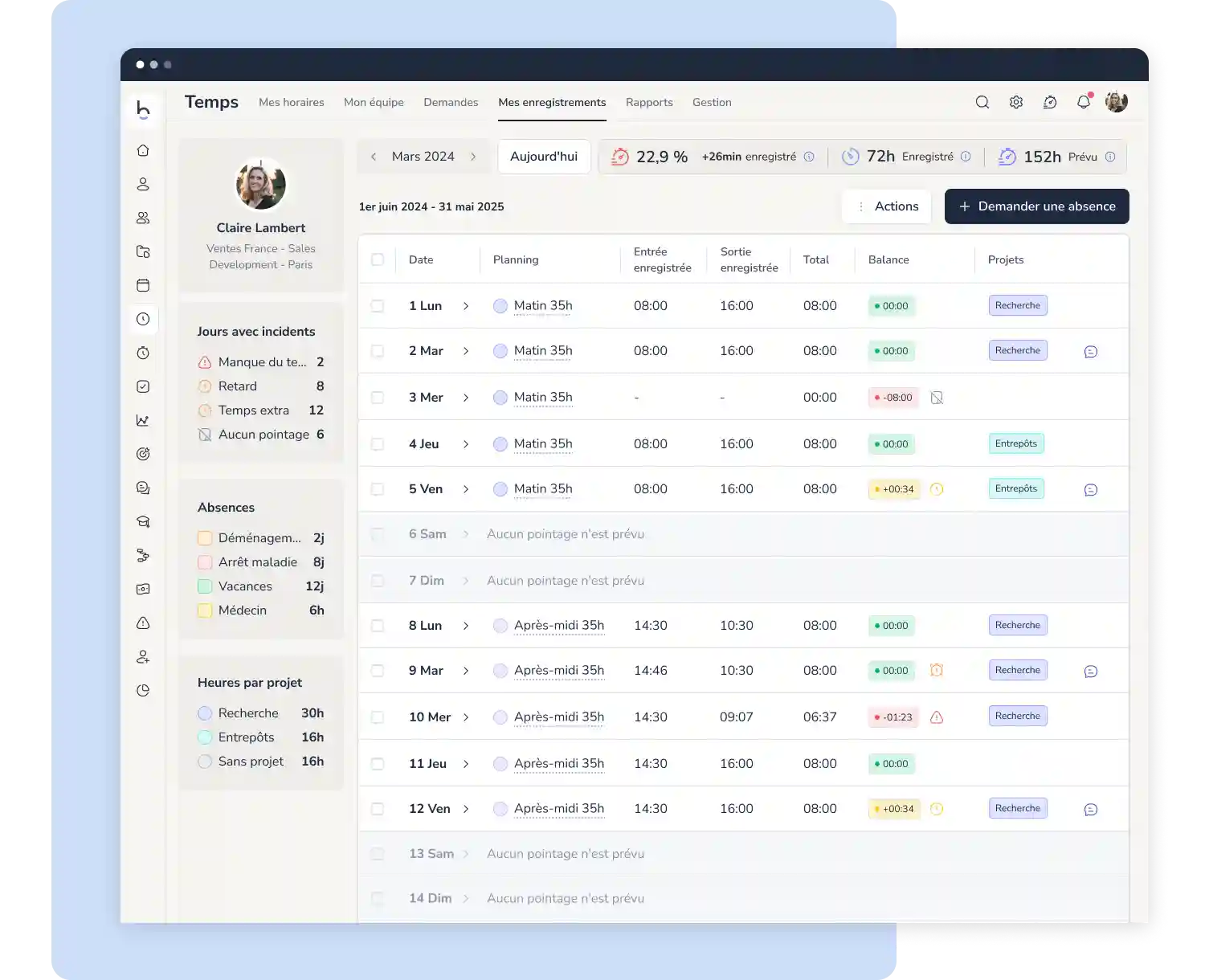

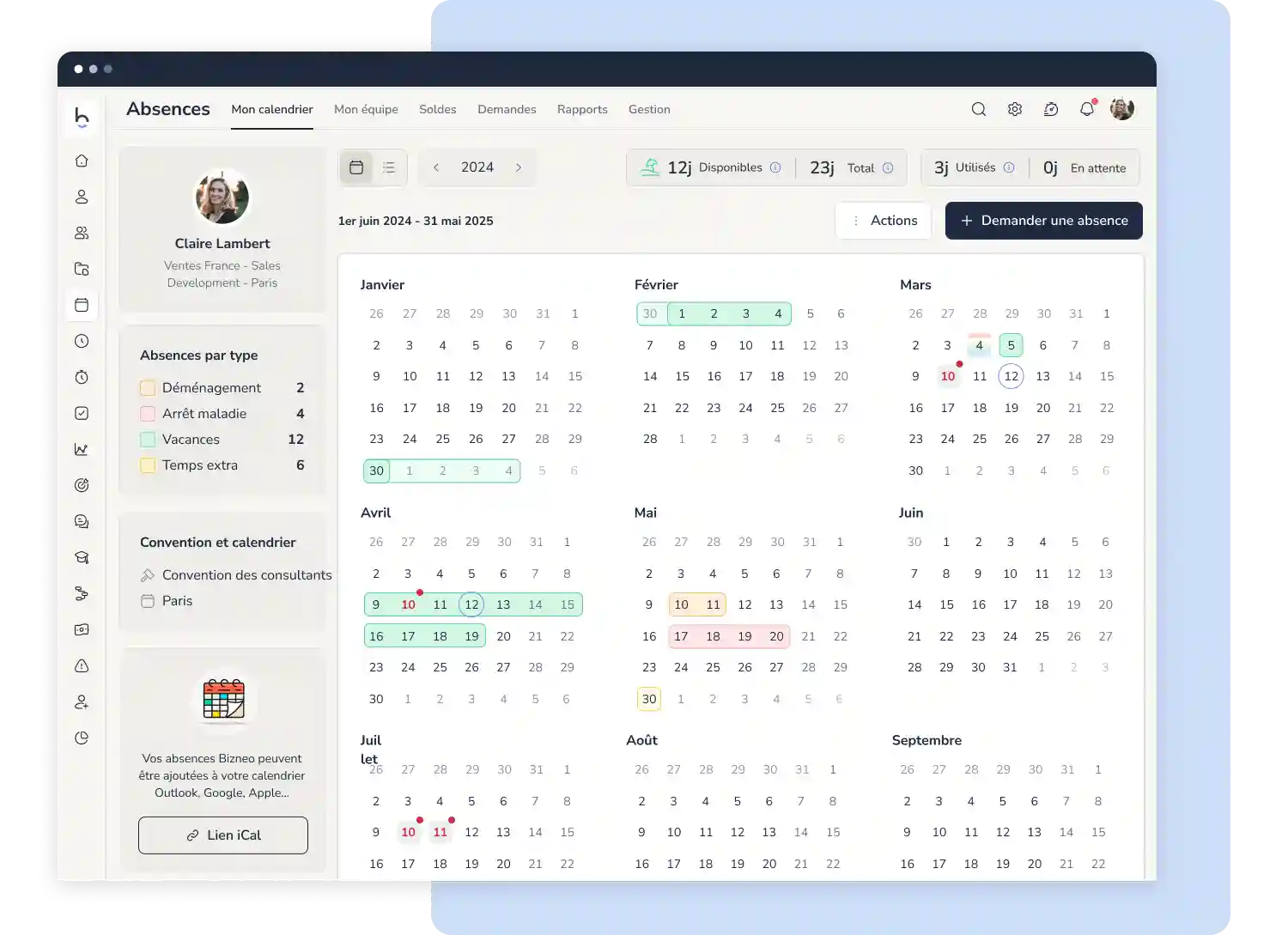

Dans certains cas, l’entreprise devra également fournir des documents. Par exemple, si l’employé est licencié pour des absences répétées et non excusées, il serait utile de disposer d’un logiciel de gestion du temps et des présences qui nous permette de le prouver.

Les recours en cas de licenciement abusif

En cas de litige, le salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement. Les juges évaluent alors si la cause réelle et sérieuse est bien établie. Si ce n’est pas le cas, le licenciement peut être déclaré abusif, entraînant des dommages et intérêts pour le salarié. Dans certains cas, comme une discrimination ou une atteinte à des droits fondamentaux, le licenciement peut être jugé nul, donnant droit à une réintégration ou à une indemnité majorée.

Les indemnités selon les types de licenciement

Le licenciement, quelle que soit sa nature, donne droit au salarié à certaines indemnités, sauf en cas de faute grave ou lourde. Ces compensations financières visent à protéger le salarié et à faciliter sa transition vers un nouvel emploi. Voici un détail des principales indemnités que peut percevoir un salarié licencié, ainsi que les conditions nécessaires pour y avoir droit.

1. L’indemnité légale de licenciement

L’indemnité légale de licenciement est due à tout salarié licencié dès lors qu’il a au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise (article L1234-9 du Code du travail). Son montant est calculé en fonction de l’ancienneté et du salaire brut mensuel moyen du salarié.

Montant de l’indemnité légale :

- 1/4 de mois de salaire brut par année d’ancienneté pour les 10 premières années.

- 1/3 de mois de salaire brut par année au-delà de 10 ans.

Exemple pratique :

Marie travaille depuis 12 ans dans une entreprise avec un salaire brut moyen de 2 500 €. Son indemnité légale sera calculée ainsi :

- Pour les 10 premières années : 10 × 1/4 × 2500 = 6250 €,

- Pour les 2 années supplémentaires : 2 × 1/3 × 2500 = 1666,66 €

- Total : Marie recevra 7 916,66 € d’indemnité légale.

Bon à savoir : Si l’indemnité prévue par la convention collective ou le contrat de travail est plus favorable, elle s’applique à la place de l’indemnité légale.

2. L’indemnité compensatrice de préavis

Si l’employeur dispense le salarié d’effectuer son préavis, il doit lui verser une indemnité compensatrice équivalente au salaire qu’il aurait perçu pendant cette période. Cette indemnité est destinée à compenser la perte de revenus durant le préavis non réalisé.

Durée du préavis :

- 1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans.

- 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans.

Exemple pratique :

Paul, salarié depuis 3 ans, est licencié sans qu’il soit tenu de réaliser son préavis de 2 mois. Avec un salaire brut mensuel de 3 000 €, il percevra une indemnité compensatrice de 2×3000 = 6000 €.

Exception : En cas de faute grave ou lourde, le salarié ne peut pas prétendre à cette indemnité.

3. L’indemnité compensatrice de congés payés

Lorsqu’un salarié est licencié et qu’il n’a pas pris tous ses jours de congés payés acquis, l’employeur doit lui verser une indemnité pour ces congés non pris. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire brut moyen.

Exemple pratique :

Sophie est licenciée en mars. Elle avait droit à 5 semaines de congés payés, mais elle n’a pris que 3 semaines. Son indemnité compensatrice couvrira les 2 semaines restantes, basées sur son salaire mensuel brut.

Attention : Les congés anticipés, c’est-à-dire pris avant d’avoir été acquis, peuvent être déduits de l’indemnité compensatrice.

4. Les indemnités supplémentaires en cas de licenciement abusif

Si le licenciement est jugé abusif, injustifié ou nul par le Conseil de prud’hommes, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Ces indemnités supplémentaires sont calculées en fonction du préjudice subi.

Montant minimal (article L1235-3 du Code du travail) :

- 1 mois de salaire brut pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté.

- Le montant peut augmenter en fonction de l’ancienneté et des circonstances du licenciement.

Exemple pratique :

Claire, salariée depuis 8 ans, est licenciée pour insuffisance professionnelle sans que l’employeur ait fourni de preuves suffisantes. Les prud’hommes jugent le licenciement abusif et accordent une indemnité de 6 mois de salaire brut, soit 18 000 € si son salaire est de 3 000 € par mois.

5. Indemnités spécifiques en cas de licenciement économique

Dans le cadre d’un licenciement économique, des dispositions spécifiques s’appliquent :

- Indemnité légale ou conventionnelle (calculée de la même manière que pour les autres licenciements).

- Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : Peut inclure des mesures d’accompagnement comme des formations, des aides au reclassement ou des primes spécifiques.

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) :

Proposé aux salariés licenciés pour motif économique, ce dispositif permet de bénéficier d’un accompagnement renforcé et d’allocations chômage majorées.

Bon à savoir : Si le salarié refuse le CSP, il reste éligible aux allocations chômage, mais avec des conditions moins avantageuses.

Résumé des indemnités principales selon les types de licenciement

| Type d’indemnité | Conditions | Exceptions |

| Indemnité légale de licenciement | 8 mois d’ancienneté minimum | Pas en cas de faute grave/lourde |

| Indemnité compensatrice de préavis | Préavis non effectué par l’employeur | Pas en cas de faute grave/lourde |

| Indemnité compensatrice de congés payés | Congés payés non pris | Aucune |

| Indemnités prud’homales | Licenciement abusif ou nul | Montant variable |

Conseils pour une communication efficace lors d’un licenciement

Un licenciement est une situation délicate, tant pour le salarié que pour l’employeur. La manière dont cette communication est gérée peut influencer la perception du salarié, réduire les tensions et limiter les risques de litiges. Voici quelques conseils pour maintenir une communication respectueuse et professionnelle tout au long du processus.

1. Préparez chaque échange avec soin

Avant d’aborder le sujet du licenciement, prenez le temps de structurer vos idées et de rassembler les éléments nécessaires. Identifiez les faits concrets qui justifient la décision et anticipez les questions ou objections du salarié.

Exemple : Si le licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle, préparez des exemples précis (évaluations de performance, échanges écrits) pour étayer vos propos.

2. Restez factuel et évitez les jugements personnels

Lors des échanges, il est crucial de se concentrer sur les faits et d’éviter les critiques personnelles. Par exemple, préférez dire « vos résultats ne répondent pas aux attentes définies » plutôt que « vous n’êtes pas compétent ».

Conseil : Utilisez un ton neutre et professionnel pour réduire les émotions négatives.

3. Faites preuve d’écoute active

Laissez le salarié s’exprimer, même si vous êtes convaincu de votre décision. Écouter ses arguments peut non seulement apaiser les tensions, mais également permettre de reconsidérer certains aspects si nécessaire.

4. Faites preuve d’empathie et de respect

Même si la décision est difficile, montrez que vous comprenez l’impact personnel qu’elle peut avoir. Une reconnaissance des efforts passés du salarié, comme « nous apprécions votre contribution à l’entreprise ces dernières années », peut atténuer le choc.

5. Encadrez le processus de départ

Une fois la décision prise, assurez un accompagnement clair. Expliquez les étapes suivantes, les droits du salarié (indemnités, préavis, certificats) et proposez une aide pour faciliter sa transition, comme des recommandations ou des formations.

Bon à savoir : Une communication bienveillante peut protéger l’image de l’entreprise, notamment en cas de départs dans un secteur où la réputation est importante.

FAQ : Vos questions sur les types de licenciement

1. Un salarié peut-il contester son licenciement ?

Oui, tout salarié peut contester un licenciement devant le Conseil de prud’hommes s’il estime que la cause réelle et sérieuse n’est pas démontrée, ou si la procédure n’a pas été respectée. Le délai pour saisir les prud’hommes est de 12 mois à compter de la notification du licenciement.

2. Quels documents l’employeur doit-il remettre au salarié ?

Lors du licenciement, l’employeur doit fournir :

- Le certificat de travail, qui atteste des dates d’entrée et de sortie du salarié.

- Une attestation Pôle Emploi, indispensable pour percevoir les allocations chômage.

- Le solde de tout compte, récapitulant les sommes dues (indemnités, préavis, congés payés).

3. Quelle est la durée du préavis en cas de licenciement ?

La durée minimale du préavis dépend de l’ancienneté du salarié :

- 1 mois pour une ancienneté entre 6 mois et 2 ans.

- 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans.

En cas de faute grave ou lourde, le salarié est dispensé de préavis.

4. Le salarié peut-il refuser un licenciement économique ?

Un salarié ne peut pas refuser un licenciement économique, mais il peut contester les motifs si les difficultés économiques de l’entreprise ne sont pas avérées. Il peut également refuser une proposition de reclassement, bien que cela puisse limiter certaines aides (comme le contrat de sécurisation professionnelle).

5. Quelles sont les indemnités obligatoires selon les types de licenciement ?

- Indemnité légale de licenciement (pour 8 mois d’ancienneté minimum).

- Indemnité compensatrice de préavis, si l’employeur dispense le salarié de préavis.

- Indemnité compensatrice de congés payés, pour les jours non pris.

Des indemnités supplémentaires peuvent être accordées en cas de licenciement abusif ou injustifié.

6. L’employeur peut-il revenir sur sa décision après l’entretien préalable ?

Oui, l’entretien préalable n’engage pas l’employeur. Il peut décider de ne pas procéder au licenciement ou de proposer une alternative, comme une rupture conventionnelle ou un reclassement.

7. Que se passe-t-il si un salarié refuse de signer son solde de tout compte ?

Le refus de signature n’annule pas les droits du salarié, qui peut tout de même percevoir les sommes dues. La signature du solde de tout compte ne signifie pas non plus que le salarié renonce à contester son licenciement.

8. Est-il possible de licencier un salarié en période d’arrêt maladie ?

Oui, un salarié peut être licencié pendant un arrêt maladie si la cause est indépendante de son état de santé (par exemple, un licenciement économique). En revanche, le licenciement pour cause d’absence prolongée ne peut être envisagé que si cette absence perturbe gravement le fonctionnement de l’entreprise.